活動報告・情報提供REPORT & INFORMATION

- ムコ多糖症とは

-

ムコ多糖症は、「ライソゾーム病」と呼ばれる病気の一つです。

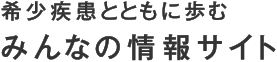

ムコ多糖(グリコサミノグリカン)は、図のように糖が長くつながった鎖のような構造をしている、身体の構成成分です。例えば、化粧品やサプリメントに含まれている「コンドロイチン」もムコ多糖の一種であり、細胞と細胞の間(細胞外マトリックス)において、細胞間の潤滑剤や接着剤のような役割を果たしています。

生まれつきムコ多糖を分解する酵素のはたらきが弱いと、ムコ多糖が徐々に身体の中にたまっていき、「ムコ多糖症」を発症します。

- 病型

-

ムコ多糖症にはいくつかのタイプ(病型)があり、主に原因となる酵素によって分類されています。

ムコ多糖症の主な病型

疾患名 別名 原因酵素 蓄積物質 ムコ多糖症I型 ハーラー症候群 α-L-イズロニダーゼ DS、HS ハーラー/シャイエ症候群 シャイエ症候群 ムコ多糖症II型 ハンター症候群 イズロン酸-2-スルファターゼ DS、HS ムコ多糖症III型 サンフィリッポ

症候群A型 ヘパランN-スルファターゼ HS B型 α-N-アセチルグルコサミニダーゼ C型 アセチル-CoA:α-グルコサミニドN-アセチルトランスフェラーゼ D型 N-アセチルグルコサミン-6-スルファターゼ ムコ多糖症IV型 モルキオ症候群 A型 N-アセチルガラクトサミン-6-スルファターゼ KS B型 β-ガラクトシダーゼ ムコ多糖症VI型 マロトー・ラミー症候群 N-アセチルガラクトサミン-4-スルファターゼ DS、CS ムコ多糖症VII型 スライ症候群 β-グルクロニダーゼ DS、HS、CS DS:デルマタン硫酸、HS:ヘパラン硫酸、CS:コンドロイチン硫酸、KS:ケラタン硫酸

※このほか、まれな病型としてムコ多糖症IX型やムコ多糖症プラス症候群なども報告されています

- 症状

-

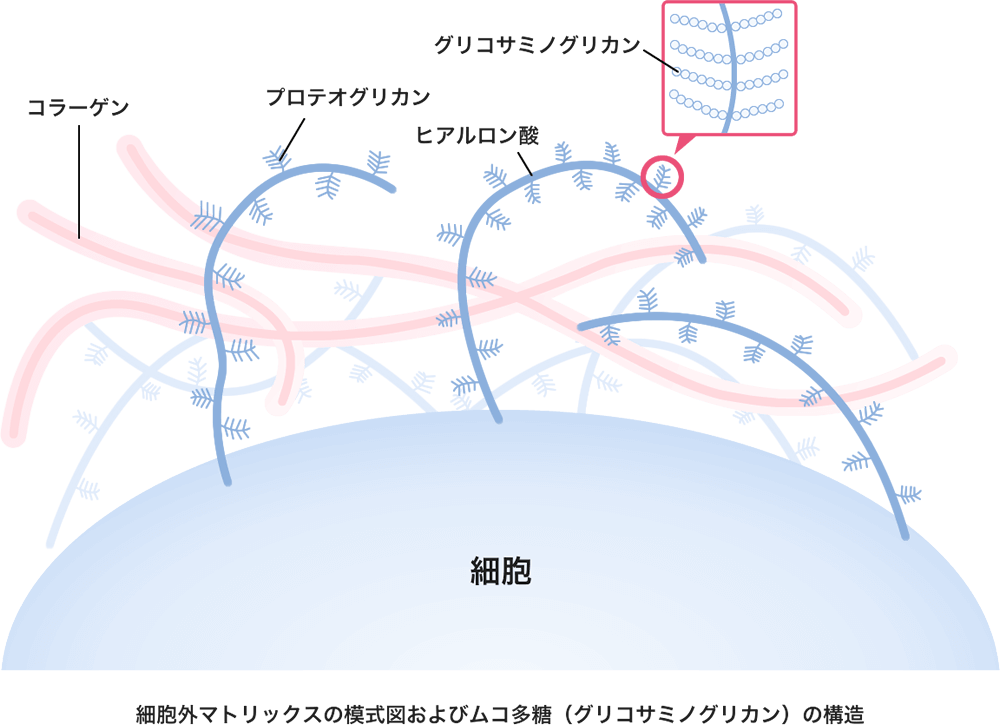

ムコ多糖症は、各病型に共通する症状と、病型ごとの特徴的な症状があります。

1)共通する症状

特徴的な顔つき、頭が大きい、中耳炎になりやすいなどの症状は、程度や時期に違いはあるものの、病型に関係なく見られる可能性があります。

乳幼児期に見られる主な症状は、以下の通りです。

幼児期以降は、身長が伸びにくい、耳が聞こえづらい、目が見えづらいなどの症状も問題となります。

2)病型ごとの症状の特徴

疾患名 症状の特徴 参考リンク

(小児慢性特定疾病情報センター)ムコ多糖症I型 - 共通症状のほかに、角膜混濁、広範囲の蒙古斑などがみられます

- 軽症型は発達の遅れがほとんどみられず、身体症状も比較的軽度です

ムコ多糖症II型 - 症状はムコ多糖症I型に似ていますが、角膜混濁はみられません

- 非神経型では発達の遅れがほとんどみられず、身体症状も比較的軽度です

ムコ多糖症III型 - 症状は発達の遅れや睡眠障害などの中枢神経系の症状が主で、身体症状は比較的軽度です

ムコ多糖症IV型 - 症状は骨や関節の症状が主で、知的発達はほとんど影響を受けません

ムコ多糖症VI型 - 症状はムコ多糖症I型に似ていますが、知的発達はほとんど影響を受けません

ムコ多糖症VII型 - 症状はムコ多糖症I型に似ています

- 診断

-

ムコ多糖症の特徴的な症状がみられ、ムコ多糖症が疑われる場合は、X線検査、尿中のムコ多糖量の測定、血液や細胞の酵素活性の測定、遺伝子の検査などが行われます。

ムコ多糖症患者は、尿中に排泄されるムコ多糖の量が増加しています。病型によって尿中に増えるムコ多糖の種類が異なるため、そのパターンを見て診断の参考にします。

例えば、デルマタン硫酸やヘパラン硫酸が蓄積するムコ多糖症I型とII型では、尿中のデルマタン硫酸とヘパラン硫酸の割合が増加することが知られています。患者さんの症状と尿中のムコ多糖の割合からある程度病型を予測した上で、酵素の活性測定や遺伝子検査を実施して診断を確定します。

近年では、ムコ多糖症I型・II型を中心に、自費で検査が受けられる「拡大新生児スクリーニング」が、全国で提供され始めています。

- 治療

-

患者の年齢や病型、重症度などによって、酵素補充療法などの薬剤の投与や、I型を中心に造血幹細胞移植が検討されます。

また、患者の症状に応じて対症療法も行われます。治療法の概要については、以下の記事をご参照ください。

- 予後

-

ムコ多糖症は、多くの患者にとって進行性の重篤な疾患です。

一方で、治療法が存在する病型の場合、早期に治療を開始すると比較的予後が良くなることが知られています。監修:熊本大学大学院生命科学研究部 小児科学講座 教授 中村 公俊先生

参考資料

- 衞藤 義勝編. ライソゾーム病―最新の病態,診断,治療の進歩― 改訂第2版. 診断と治療社. 2023.

- 小児慢性特定疾病情報センター. (https://www.shouman.jp/)(2025年8月1日閲覧)

- Mucopolysaccharidoses. NIH. (https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/mucopolysaccharidoses)(2025年8月1日閲覧)