活動報告・情報提供REPORT & INFORMATION

2025.02.03

医療・疾患情報

- #ライソゾーム病

- #基礎知識

ライソゾーム病の基礎知識-概要編-

1. ライソゾーム病とは

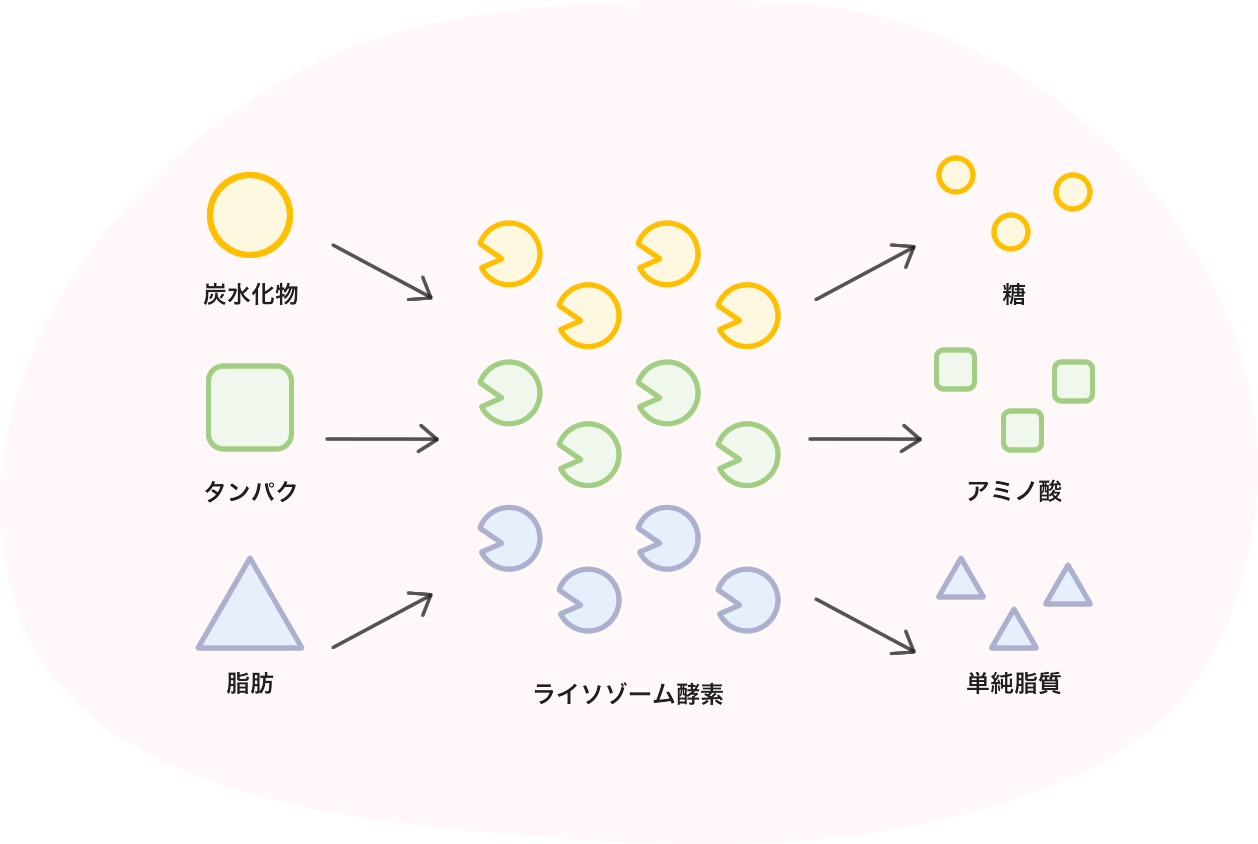

ライソゾーム病は、ライソゾーム(リソソーム)の機能がうまく働かないことで、不要な物質が身体に蓄積する病気の総称です。

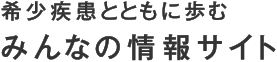

ライソゾームは、不要になった物質を分解する、細胞内にある袋のような構造物です。

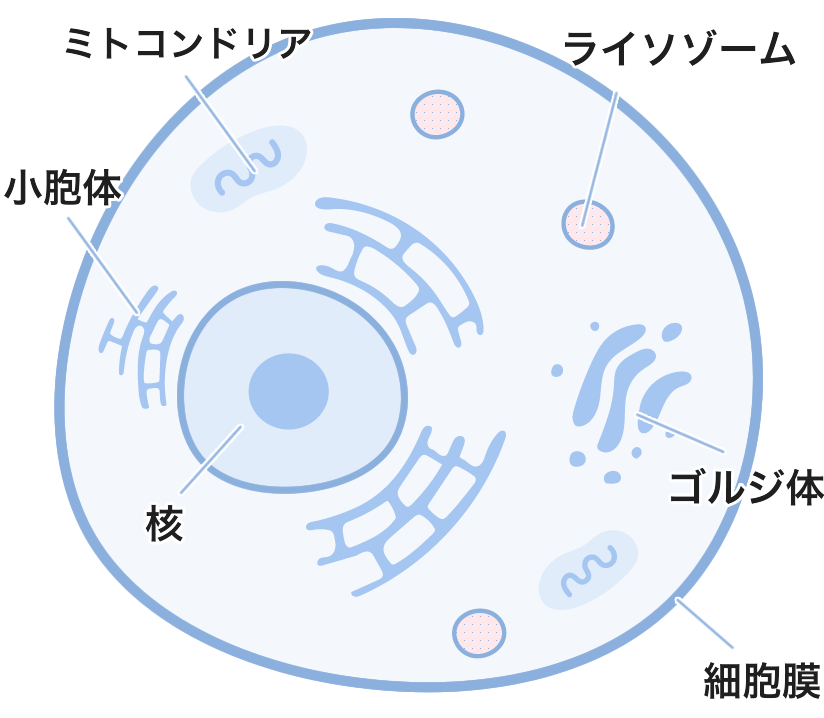

ライソゾームの内部は酸性(pH4.5~5.5)で、60種類以上の酵素*が含まれています。各酵素には特定の物質を分解する役割があり、不要になった糖やタンパク、脂肪、DNA等を分解します。*物質を分解するハサミのような役割を果たすタンパク

細胞の模式図

細胞の模式図

分解されて小さくなった物質は身体の中でリサイクルされ、新しい物質を作るために役立てられます。

このように、ライソゾームは「細胞内のゴミ処理工場」や「細胞内のリサイクルセンター」として、細胞の健康維持に重要な役割を果たしています。

そのため、先天的にライソゾームがうまく働かない場合、分解されない物質が徐々に溜まっていき「ライソゾーム病」を引き起こします。

2. 原因

ライソゾーム病の多くは、ライソゾーム内に存在する酵素の機能不全によって生じます。生まれつき、ある酵素の活性が低い、あるいは酵素を持っていない場合、その酵素によって分解されるべき物質が次第に溜まっていきます。この蓄積が細胞内でさまざまな障害を引き起こし、最終的にライソゾーム病を発症させると考えられています。

3. 代表的な疾患

ライソゾーム病は現在、60種類の疾患が確認されており、日本の指定難病には以下の31疾患が登録されています。

指定難病に登録されているライソゾーム病(2024年12月現在)

- ゴーシェ病

- ニーマン・ピック病A型、B型/酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症

- ニーマン・ピック病C型

- GM1ガングリオシドーシス

- GM2ガングリオシドーシス(テイ・サックス病、サンドホフ病、AB型)

- クラッベ病

- 異染性白質ジストロフィー

- マルチプルスルファターゼ欠損症

- ファーバー病

- ムコ多糖症I型(ハーラー/シャイエ症候群)

- ムコ多糖症II型(ハンター症候群)

- ムコ多糖症III型(サンフィリッポ症候群)

- ムコ多糖症IV型(モルキオ症候群)

- ムコ多糖症VI型(マロトー・ラミー症候群)

- ムコ多糖症VII型(スライ病)

- ムコ多糖症IX型(ヒアルロニダーゼ欠損症)

- シアリドーシス

- ガラクトシアリドーシス

- ムコリピドーシスII型、III型

- α-マンノシドーシス

- β-マンノシドーシス

- フコシドーシス

- アスパルチルグルコサミン尿症

- シンドラー病/神崎病

- ポンペ病

- 酸性リパーゼ欠損症

- ダノン病

- 遊離シアル酸蓄積症

- セロイドリポフスチノーシス

- ファブリー病

- シスチン症

代表的なライソゾーム病について、以下に概要を示します。

なお、症状や程度は個人差があり、1人の患者さんにすべての症状があらわれるとは限りません。

ファブリー病

- 原因酵素:

- α-ガラクトシダーゼ

- 蓄積物質:

- グロボトリアオシルセラミド

- 病 型:

- 古典型/遅発型/女性ヘテロ型 ※発症時期や症状によって分類

- 主な症状:

-

- 手足の痛みやしびれ

- 皮膚の赤い発疹

- 心機能障害

- 脳血管障害

- 汗をかきにくい

- 角膜の混濁

- 腎機能障害

- 等

より詳しく知りたい方はこちら

小児慢性特定疾病情報センター ファブリー病

ゴーシェ病

- 原因酵素:

- グルコセレブロシダーゼ(別名:β−グルコシダーゼ)

- 蓄積物質:

- グルコセレブロシド

- 病 型:

- I型(非神経型)/II型(急性神経型)/III型(亜急性神経型)

※神経症状の有無と重症度によって分類 - 主な症状:

-

- 肝臓と脾臓の腫れ

- 血が止まりにくい

- 成長の遅れ

- 貧血

- 骨の痛みや骨折

- 神経症状 等

- 等

より詳しく知りたい方はこちら

小児慢性特定疾病情報センター ゴーシェ病

ポンペ病

- 原因酵素:

- 酸性α-グルコシダーゼ

- 蓄積物質:

- グリコーゲン

- 病 型:

- 乳児型/遅発型(小児型・成人型) ※発症時期によって分類

- 主な症状:

-

- 筋力の低下

- 呼吸障害

- 心機能障害

- 筋緊張の低下

- 成長の遅れ

- 疲れやすい 等

- 等

より詳しく知りたい方はこちら

小児慢性特定疾病情報センター ポンペ病

4. 病名の由来

ライソゾーム病は、その疾患を発見した人の名前や、原因となる酵素、蓄積する物質等に由来した名称が付けられています。以下に一例として、代表的なライソゾーム病とその名前の由来を示します。

| 疾患の名前 | 病名の由来 | |

|---|---|---|

|

ゴーシェ病 |

発見者 |

Philippe Gaucher |

|

ファブリー病 |

William Anderson and Johannes Fabry |

|

|

ポンペ病 |

Johannes Cassianus Pompe |

|

|

ムコ多糖症 |

蓄積物質 |

ムコ多糖 |

|

フコシドーシス |

フコースを含む物質 |

|

|

神経セロイドリポフスチン症 |

リポフスチン |

|

|

酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症 |

原因酵素 |

酸性スフィンゴミエリナーゼ |

|

ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症 |

ライソゾーム酸性リパーゼ |

|

5. 分類

ライソゾーム病は、多くの疾患を包含する疾患群(類似した特徴を持つ病気を集めたグループ)であるため、その中でさらに類似した疾患を分類するためのさまざまな分類方法が存在します。

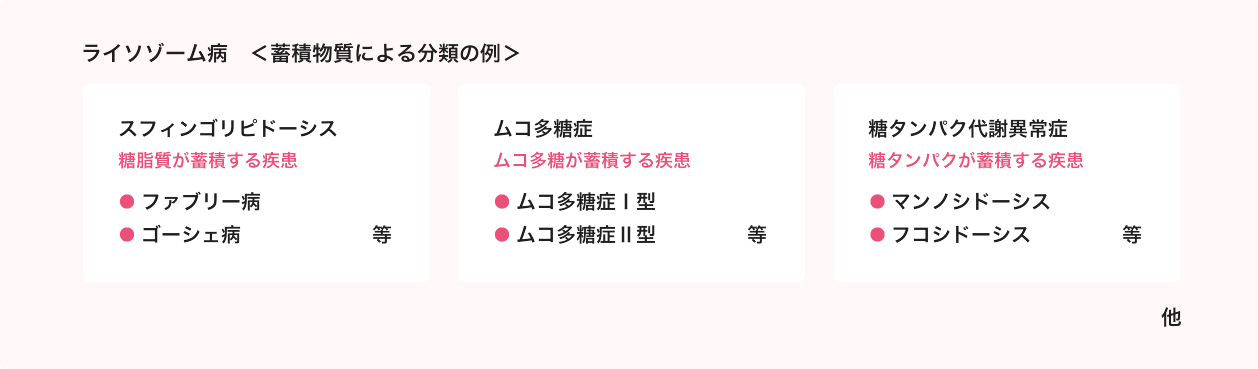

1)蓄積物質による分類

もっとも一般的なものは、蓄積物質によって分類する方法です。例えば、糖脂質が蓄積する疾患は「スフィンゴリピドーシス」、ムコ多糖が蓄積する疾患は「ムコ多糖症」のように分類します。

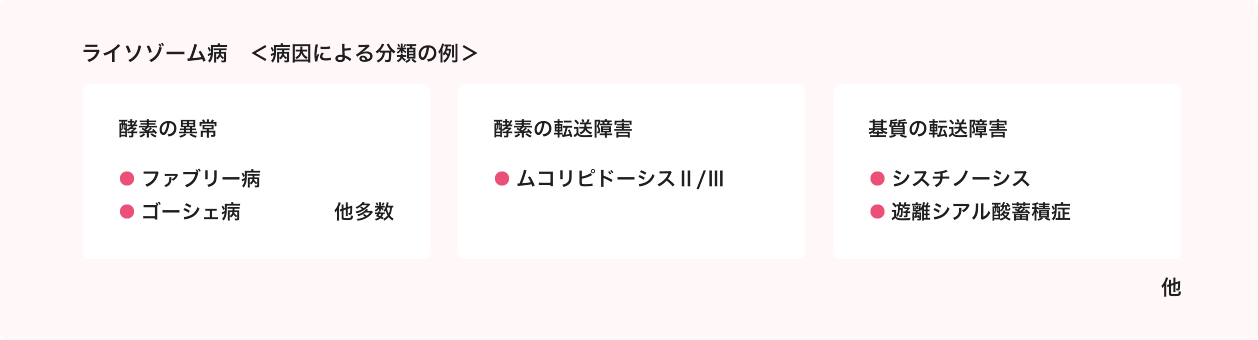

2)病因による分類

ライソゾーム病に関する分子生物学的な知見が深まったことで、近年では病因に基づいた分類法も提案されています。この分類方法では、ライソゾーム酵素の異常、酵素を活性化するタンパクの異常、酵素を保護するタンパクの異常、酵素の転送障害(酵素がライソゾームに届かない)、基質の転送障害(分解した物質をライソゾームから排出できない)等によって疾患を分類しており、ライソゾーム病の発症メカニズムを理解するために役立つ新たな手法として活用されています。

監修:熊本大学大学院生命科学研究部

小児科学講座 教授 中村 公俊先生

参考資料

- 衞藤 義勝編. ライソゾーム病―最新の病態,診断,治療の進歩― 改訂第2版. 診断と治療社. 2023.

- ライソゾーム病. 難病情報センター. (https://www.nanbyou.or.jp/entry/4061)(2024年12月5日閲覧)

- 小児慢性特定疾病情報センター. (https://www.shouman.jp/)(2024年12月5日閲覧)