活動報告・情報提供REPORT & INFORMATION

2024.11.01

医療・疾患情報

- #在宅治験

- #分散型臨床試験

- #新薬開発

在宅治験の現状と今後の展望

近年、医療技術の進歩に伴い、新薬開発が加速しています。さらに、医薬品開発において、Patient Centricity*の概念が浸透し、製薬企業が患者さんの声を医薬品開発や臨床試験計画に活かす取組みが広がってきています。これにより、患者さんがより臨床試験(治験)へ参加しやすくなる環境が整備されつつあります。

一方で、希少疾患の治療薬開発においては、専門医が少ないことから、患者さんの自宅から治験実施施設までの距離的・時間的制約などのさまざまなハードルが存在します。これによって患者さんが治験参加を断念するケースがあり、地域間における治験アクセスの差は大きな課題となっています。

この記事では、より多くの患者さんが今後治験に参加ができる可能性が高まる「在宅治験」について解説していきます。

*Patient Centricity:「患者中心」を意味する概念で、1つの解釈として、患者さんを取り巻く医療機関、規制当局、製薬企業の三者が「患者を常に中心に据え、患者に焦点をあてた対応を行い、最終的に患者本人の判断を最大限に尊重すること」とも言われています。

1. 在宅治験とは

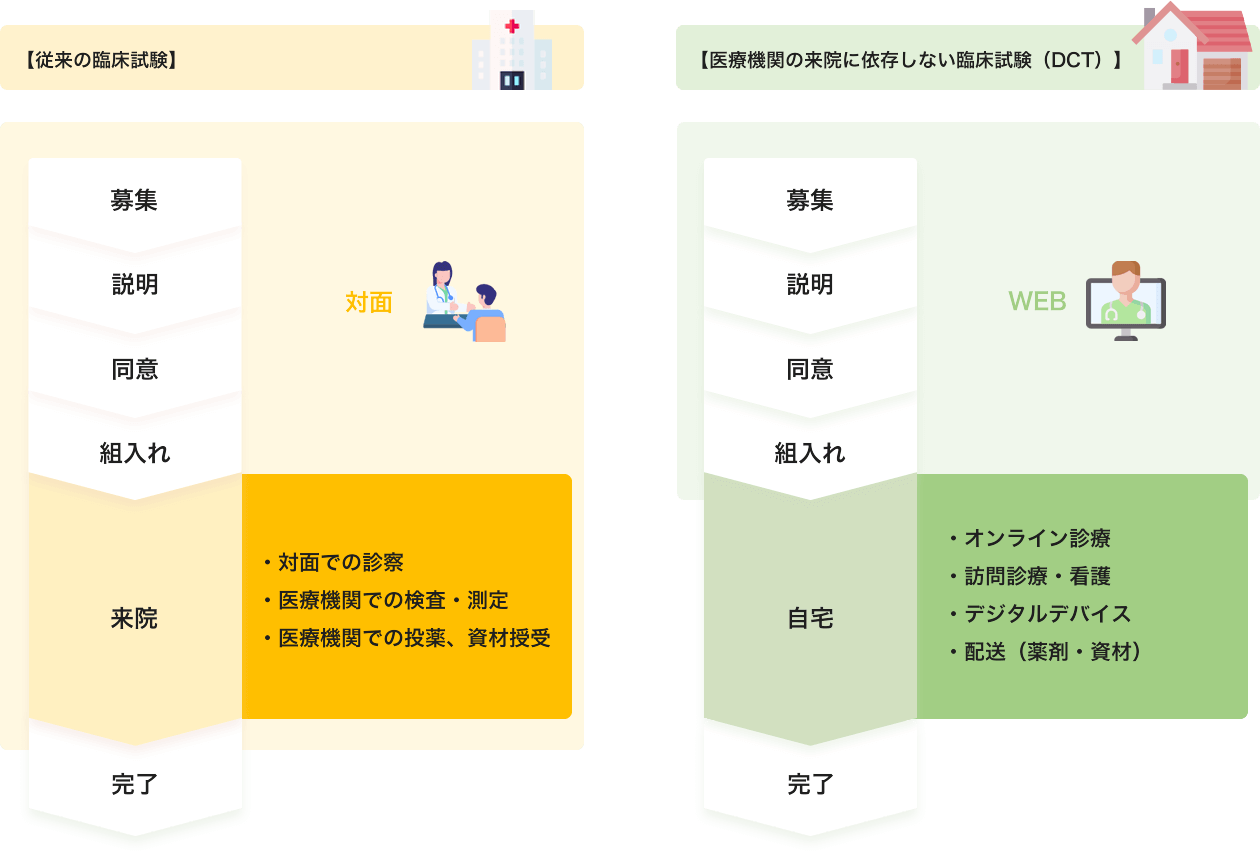

在宅治験とは、新薬や新しい治療法の開発のために、患者さんが自宅で治験に参加できる仕組みです。従来の治験では、病院への頻繁な通院が必要でしたが、在宅治験では、医師や看護師が患者さんの自宅を訪問したり、オンライン診療を活用したりすることで、通院の負担を大幅に軽減できます。

特に、希少疾患の患者さんや遠方に住む方など、通院が困難な方にとって、在宅治験は新たな選択肢となる可能性があります。また、自宅で治験に参加することから、精神的な負担を軽減できる可能性もあります。

参考:日本製薬工業協会(JPMA)「医療機関への来院に依存しない臨床試験手法の導入及び活用に向けた検討

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc0000005jr6-att/tf3-cdt_00.pdf)(2024年9月15日閲覧)

2. 日本の在宅治験の現状

日本では、eConsent(画像・音声・ビデオなどのツールを使用して、効果的な説明や同意の取得を可能とするツール)やオンライン診療、治験参加者宅までの治験薬直接配送などを取り入れた臨床試験を実施している製薬企業が少しずつ増えてきています。

実際、日本製薬工業協会の医薬品評価委員会の調査によると、2020年時点では「オンライン診療を活用した治験の経験あり」と回答した企業はありませんでしたが、2024年5月の同委員会の発表では、5社が実装経験あり、7社が実装予定の治験あり、と回答しています。

事例

- 医療機関名

- 事例

- 国立がん研究センター

(2023) - オンライン治験:

希少がんが対象の2つの医師主導臨床試験で中央病院(東京)まで来院することが難しかった遠隔地の患者さんでも、オンライン治験システムの導入で、近隣の医療機関を通じて臨床試験へ参加することを可能とした。

地方在住の患者さんの臨床試験アクセスが劇的に改善するのみならず、試験参加者登録スピードの加速による早期の臨床試験完了、臨床試験全体の費用削減が期待される。 - 愛知がんセンター

(2022) - かかりつけ病院と連携したオンライン診療でのリモート治験:

従来対面診療でおこなっていた治験の診療をオンラインで実施。かかりつけ病院からの診療情報の事前提供で、初診からオンライン診療を可能とした。

オンライン診療と、かかりつけ病院との連携、治療薬の自宅配送とを組み合わせることで、当院へ患者さんが一度も来院せず新薬の治験に参加する完全リモート治験を実現した。

出典:日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会「臨床開発におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の現状と可能性」

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/tcjmdm0000001ecw-att/CL_202405_TF1_DX.pdf)(2024年9月15日閲覧)より一部抜粋

3. 日本の在宅治験の課題

日本における在宅治験の普及には、以下のような課題があると考えられています。

- 項目

- 課題

- オンライン診療に関する課題

-

- オンライン診療は対面診療と比較して、得られる情報が限定される

- オンライン診療そのものの社会的インフラが不十分

- 遠隔での説明同意プロセスに明確な基準が不十分

- 在宅治験による対面診療から遠隔診療に代わり、対面診療の頻度が下がった場合の患者エンゲージメントの低下

- 治験実施に関する課題

-

- 治験業務を担う看護師の育成、訓練を受けた看護師の確保、被験者宅で採血した際のサンプルの取り扱い

- 治験薬および治験関連資材の被験者宅への直接配送の際の薬剤の安定性、温度管理、コストや個人情報の取り扱い

- データ管理に関する課題

-

- 患者報告アウトカム(ePRO)、ウェアラブルデバイスデータ、遠隔で収集された臨床データなど、さまざまなデータタイプが存在し、それぞれのデータタイプに対する規制コンプライアンスの確保

- 在宅治験かつ患者中心の性質に沿った新しい指標の開発

- データの質と信頼性の確保

- データに付随する個人情報および安全性情報の取り扱い

参考:日本製薬工業協会(JPMA)「医療機関への来院に依存しない臨床試験手法の導入及び活用に向けた検討

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc0000005jr6-att/tf3-cdt_00.pdf)(2024年9月15日閲覧)

また、在宅治験に限った課題ではないですが、患者さんが治験を認識し、主体的に参加するためのWEBサイトのような媒体が十分活用されていない現状もあります。

4. 海外の在宅治験の動向

欧米では、日本よりも早くから在宅治験が導入されており、その歴史は約20年以上と長いです。特に、2010年代からはウェアラブルデバイスを活用した治験も実施されており、テクノロジーの進化とともに新しい手法を取り入れながら発展してきています。

例えば、米国では、さまざまな開発段階や治療領域において在宅治験が取り入れられています。特に、製薬会社がスポンサーとなった試験の中には、一切来院しないフルリモートの在宅治験が実施されているケースもあります。

在宅治験では、インターネットを介した被験者の募集や、eConsent、オンライン診察などを用いることで、患者さんの臨床試験参加への距離的・時間的制約を減らすよう配慮されています。

さらに、電子患者日誌(eDiary)、ウェアラブルデバイス、遠隔臨床評価など、多様なデータ収集方法も実装されており、患者さんの安全性の確保と臨床試験への積極的な関与を促進するためのコミュニケーション戦略が採用されています。

患者さんからは肯定的な評価が得られており、主な利点として柔軟性と利便性が挙げられています。

5. 日本の在宅治験の今後の展望

日本の在宅治験は、まだ発展途上ですが、政府や医療機関、製薬企業などの取組みによって、患者さんの不安や疑問に寄り添い、安心して治験に参加できるサポート体制が整えられつつあります。希少疾患の患者さんをはじめとした多くの患者さんに、今後新たな選択肢が提供されることが期待されています。

参考資料

- 日本製薬工業協会(JPMA). 医療機関への来院に依存しない臨床試験手法の導入及び活用に向けた検討.

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc0000005jr6-att/tf3-cdt_00.pdf)(2024年9月15日閲覧) - 国立研究開発法人国立がん研究センター. 希少がんに対するオンライン治験を開始 地域に居ながらにして中央病院が実施する医師主導治験へ参加することが可能に.

2023年6月27日.

(https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2023/0627_1/index.html)(2024年9月15日閲覧) - 医療法人社団平郁会. 治験・臨床研究について.

(https://www.heiikukai.com/clinical-trial/)(2024年9月15日閲覧) - 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会. 臨床開発におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の現状と可能性.

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/tcjmdm0000001ecw-att/CL_202405_TF1_DX.pdf)(2024年9月15日閲覧) - 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会. 患者の声を活かした医薬品開発 -製薬企業によるPatient Centricity-. 2018.

(https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc0000005m95-att/patient_centricity.pdf)(2024年9月15日閲覧)