活動報告・情報提供REPORT & INFORMATION

2024.09.02

お役立ち情報

- #医療的ケア

- #防災対策

- #水害対策

防災月間に再確認!医療的ケアが必要な方のための防災対策~水害対策~

9月は「防災月間」です。台風が多く発生することから1年の中でも例年水害の多い9月に、日ごろの防災対策を見直し、水害への備えを再確認してみませんか?

本記事では、医療的ケアが必要な方とそのご家族を対象に、防災の中でも特に水害対策を紹介します。

目次

1. 水害に備えるための家族で行う対策

-

ご自宅周辺の被害の可能性について

河川の増水・堤防の決壊・洪水・土砂崩れなど、自宅近辺でどのような災害が想定されるのかは、国や自治体が発刊しているハザードマップ等で、最新情報が確認できます。

国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 -

防災情報について

災害発生時はスマホ、ラジオ、テレビ、防災無線等でリアルタイムに情報を取得し、状況の変化に応じて対応する必要があります。事前に下記のWebサイトをお気に入りなどに登録しておくと、有事にすぐチェックすることができます。

-

注意報・警報や気象情報、台風情報、洪水予報、土砂災害警戒情報

-

雨や川の水位の状況、避難判断等に必要な情報

-

道路冠水想定箇所、事前通行規制区間および緊急輸送道路に関する情報

- 自宅のある自治体のホームページ

-

-

避難に関連する情報について

-

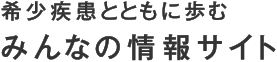

避難情報(警戒レベル)

医療的ケアが必要な方及びご家族の方々など、避難に時間のかかる人は、警戒レベル3の時点で、安全な所へ避難を開始します。

※画像クリックで拡大します

出典:「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」. 内閣府 防災情報のページ.

(https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/)(2024年7月3日閲覧) -

個別避難計画書とマイ・タイムライン

-

個別避難計画書

2021年の災害対策基本法の改正を経て、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。その中で、医療機器用の電源喪失により生命の維持に懸念がある方や、重症心身障害児者については、市町村が主体となって個別避難計画を策定し始めています。

すでに個別避難計画を作成している場合は、連絡先などに更新が無いか、内容を再度確認しましょう。

個別避難計画が準備できていない場合は、自治体や支援者と共にこの機会に一緒に作成することで、平時からの災害対策を整理することができます。また、避難行動要支援者名簿へ登録することで、自治体による個別避難計画の作成が始まる場合もあります。詳しくはご自宅のある自治体にご確認ください。

-

マイ・タイムライン

個別避難計画以外にも、避難行動を時系列に整理して作成する計画「マイ・タイムライン」を準備し活用することも大切です。東京都が運営している東京都防災ホームページでは、マイ・タイムラインの概要や作成方法について詳しく掲載されています。

東京都「東京マイ・タイムライン」

-

-

2. 緊急時の避難先・連絡先

-

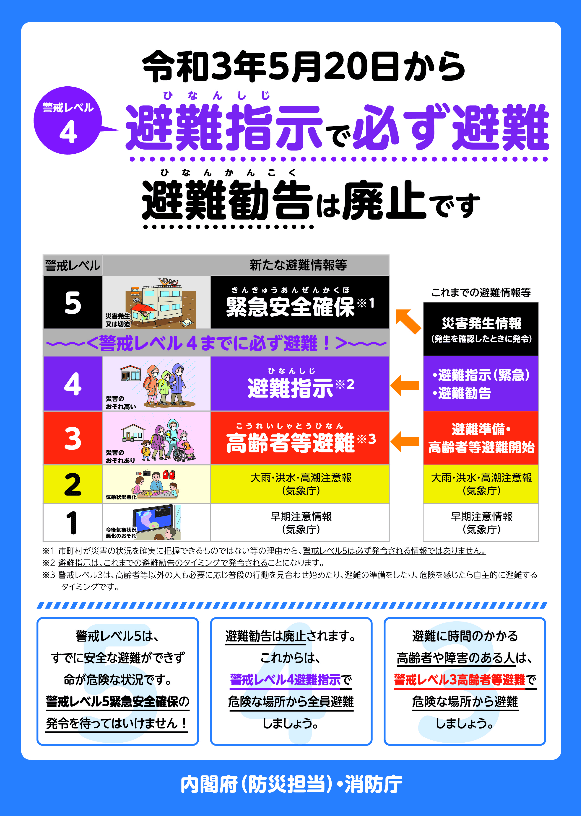

避難先

避難先は、自治体のホームページや自治体作成のハザードマップに掲載されています。発災時に的確に対応できるように、事前に起こり得る被害を想定した上で、複数の避難先を考え、実際の移動手段を含めて確認することが重要です。

想定される避難先

- 自宅

※浸水しない上階への避難、ガラスのない部屋に移動する、山側を避ける - 自治体が設置する避難所・福祉避難所

- 指定緊急避難場所

- 車

※平時からこまめに給油し、ガソリンを満タンにすることが重要です。一方、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒の恐れがあるため特別な注意が必要です - 安全が確保されている知り合い・親戚宅

- 隣近所・地域との連携等

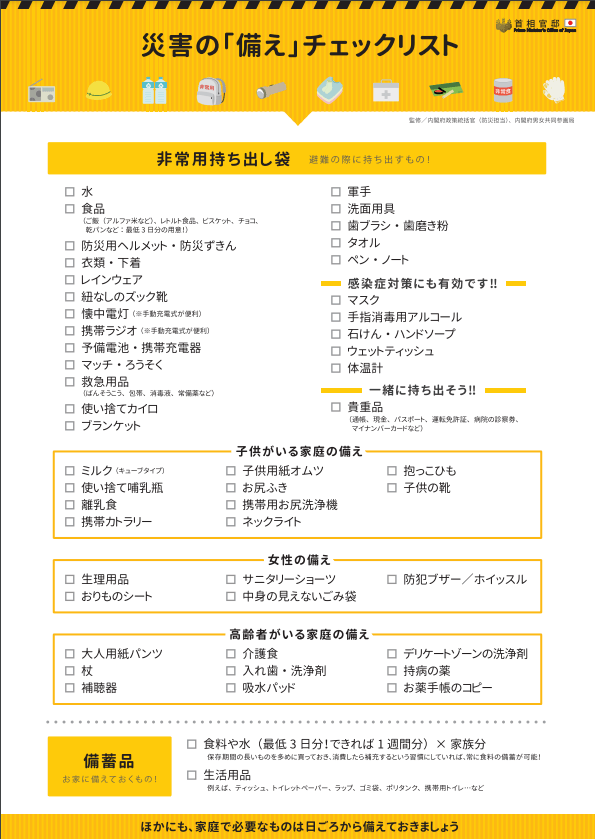

状況によってはご自宅が最適な避難場所になるかもしれません。以下に、平時からできるご自宅の防災対策について紹介します。

-

家の外と中の備え

参考:東京防災. 東京都防災ホームページ.

(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/1028051/1028234.html)(2024年7月3日閲覧)浸水が想定される地域に住んでいる場合は、上記の他に土のうや簡易水のうの準備などの浸水対策が必要となる場合もあります。各自治体のホームページを確認し、ご自宅の浸水被害を最小限に抑えるための対策をご検討ください。

平塚市「家庭で出来る浸水対策」 -

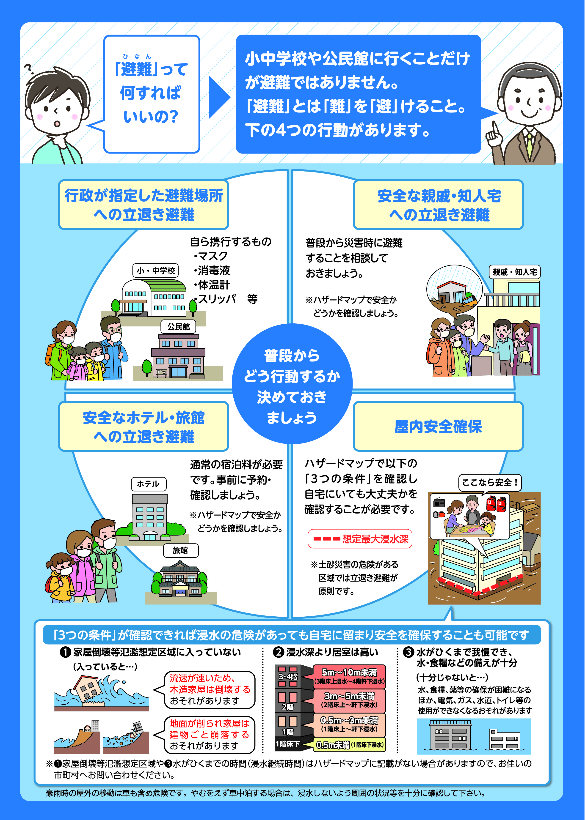

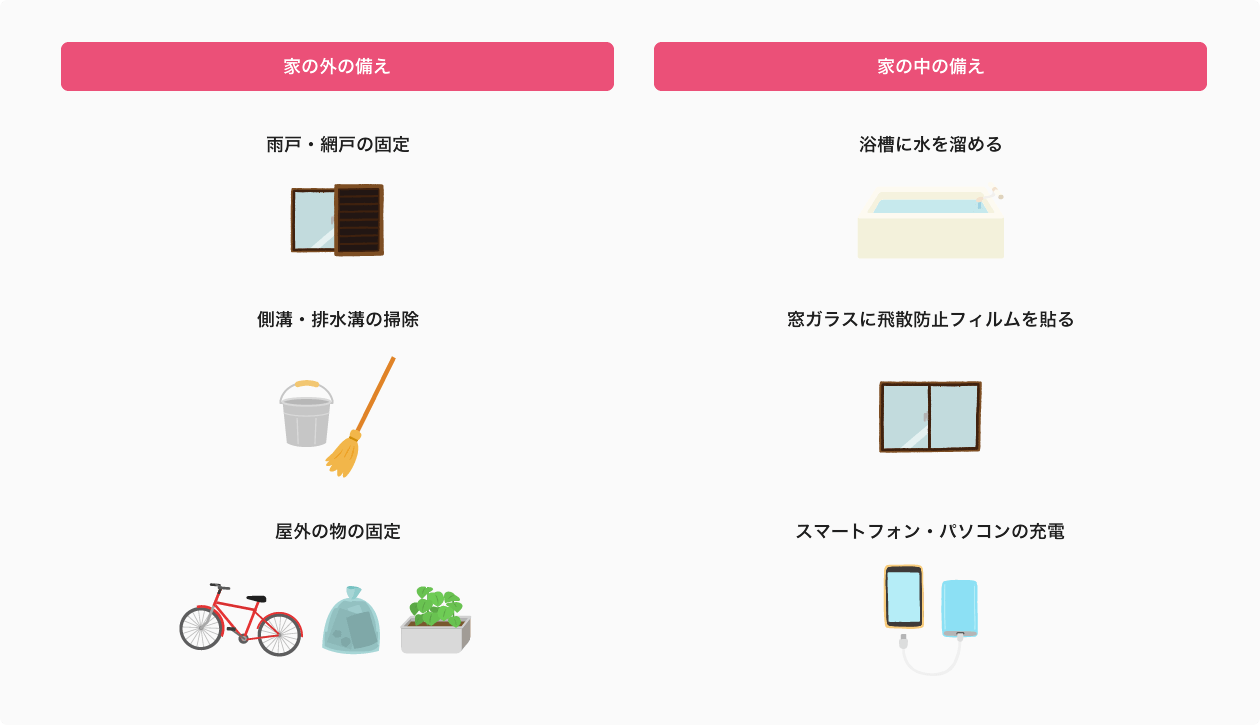

医療的ケアを必要とする方が過ごす部屋の環境整備

医療的ケアを必要とする方が過ごす部屋の環境を整えておきましょう。転倒防止対策をすることで、ケガだけでなく機材の破損防止にも役立ちます。また、家具の転倒で部屋の入口が塞がれてしまい、家族が本人のもとへ駆けつけることができなくならないよう、家具の配置にも気を付けましょう。

※画像クリックで拡大します

出典:災害時対応ガイドブック~在宅で医療的ケアを必要とする方用~. つくば市.

(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibushogaifukushika/gyomuannai/2/1/1017694.html)(2024年7月3日閲覧)

- 自宅

-

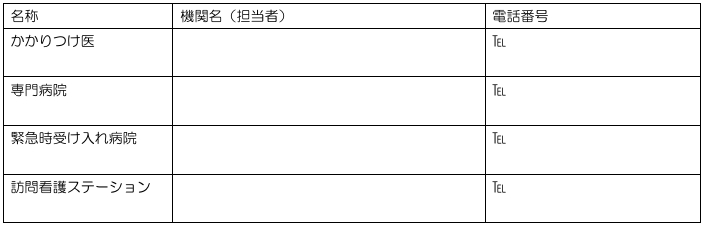

連絡先

発災時には、携帯電話や固定電話、公衆電話は繋がりにくくなることが想定されます。電話以外の方法での連絡手段、連絡すべき相手をあらかじめ考えて準備することが大切です。

また、自分たちの安否や、どこで・どんな状況にあり、何が必要かを伝えることが出来るよう、個別避難計画書等に、連絡が必要な先と連絡方法を記入し、わかりやすいところに置いておくことが重要です。連絡先一覧(例)

- 主治医

- 訪問看護ステーション

- 相談支援専門員やケアマネジャー

- 医療的ケア児等コーディネーター

- 福祉事業所

- 支援学校

- 防災関係者

- 地域の自治会等

- 家族、親戚、友人

- 医療機器取扱業者

- 電力会社 等

※画像クリックで拡大します

出典:倉敷地区重症児の在宅医療を考える会「医療的ケア児のための防災マニュアル」. 岡山県.

(https://www.pref.okayama.jp/page/475519.html)(2024年7月3日閲覧)を加工して作成

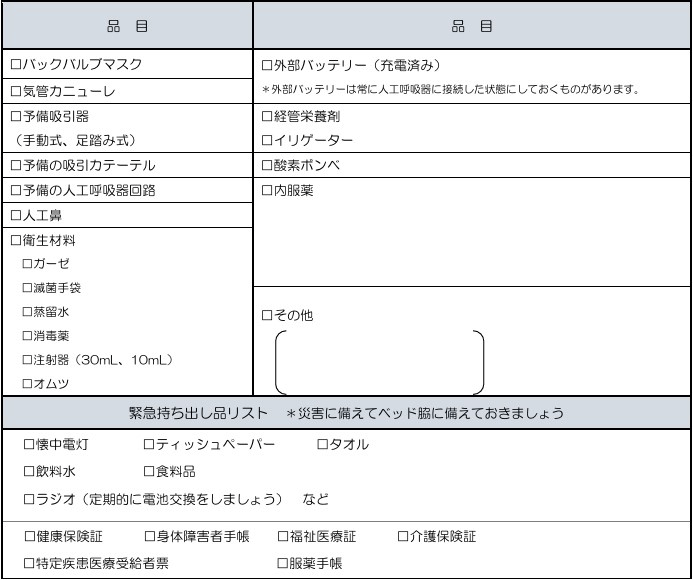

3. 避難時に必要な備品リスト

ケアを受ける方の状態によって、医療的ケアに必要な物品や非常時の持ち出し品は異なります。

下記に、一般的な医療的ケア物品のリストと一般の必要物品のリストをご紹介します。

ライフラインの復旧に時間がかかる場合に備えて、7日分(最低でも72時間分)の用品を確保することが推奨されています。

・医療的ケア物品

※画像クリックで拡大します

出典:倉敷地区重症児の在宅医療を考える会「医療的ケア児のための防災マニュアル」. 岡山県.

(https://www.pref.okayama.jp/page/475519.html)

(2024年7月3日閲覧)を加工して作成

・一般の必要物品のリスト

※画像クリックで拡大します

出典:災害の「備え」チェックリスト. 首相官邸

(https://www.kantei.go.jp/jp/content/000111250.pdf)

(2024年7月3日閲覧)

4. 緊急時の電源

発災時には、停電が発生する可能性があります。使用している医療機器(人工呼吸器・吸引機等)やご自宅の状況に合わせて、複数の外部電源を確保することが重要です。

外部電源の種類

- 外部バッテリー

- UPS(無停電装置)

- 蓄電池

- 車からの電源

- 自家用発電機

下記に、国立成育医療研究センターが作成した、電源の確保の仕方や注意点に関するより詳しい資料がありますので、ご参照ください。

国立成育医療研究センター「医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル第3版~電源確保を中心に~」(PDF)

5. 平時から確認・登録すると役に立つ情報サイトのまとめ

最後に、1~4で紹介したウェブサイト等をまとめました。平時から確認し、登録することで、発災時に速やかに対応できる可能性が高まりますので、ご参照ください。

自宅周辺の被害の可能性 (河川の増水・堤防の決壊・洪水・土砂崩れ) |

|

注意報・警報や気象情報、台風情報、洪水予報、土砂災害警戒情報 |

|

雨や川の水位の状況、避難判断等に必要な情報 |

|

道路冠水想定箇所、事前通行規制区間および緊急輸送道路に関する情報 |

|

東京マイ・タイムラインのアプリ版や作成方法などの学習 |

|

家庭で出来る浸水対策 |

|

医療的ケアを必要とする方が過ごす部屋の環境整備 |

|

緊急時の電源確保の方法 |

|

参考資料

- 泉南市 台風や大雨など家庭でできる防災対策について

(https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/toshiseibi/gesui/ijikanri/bousai/1535949066258.html)

(2024年7月3日閲覧) - 避難情報に関するガイドライン. 内閣府 防災情報のページ.

(https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/)(2024年7月3日閲覧) - 医療的ケアが必要な人と家族のための災害時対応ガイドブック 支援者版. 内閣府防災情報 別府市防災局防災危機管理課.

(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/jikkoukaigi/18/pdf/shiryo2-2.pdf)(2024年7月3日閲覧) - 河川の氾濫や高潮など、水害からあなたの地域を守る、「水防」. 政府広報オンライン.

(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/1.html)(2024年7月3日閲覧) - 避難情報等について. 内閣府 防災情報のページ.

(https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/220616_hinan_guideline_2.pdf)(2024年7月3日閲覧) - 防災ブック. 東京都防災ホームページ.

(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/index.html)(2024年7月3日閲覧) - 医療的ケアを必要とする方と家族のための「災害時ガイドブック」「災害時対応ノート」. つくば市.

(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibushogaifukushika/gyomuannai/2/1/1017694.html)(2024年7月3日閲覧) - 家庭で出来る浸水対策. 平塚市.

(https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/bosai/page-c_02782.html)(2024年7月3日閲覧) - 倉敷地区重症児の在宅医療を考える会「医療的ケア児のための防災マニュアル」. 岡山県.

(https://www.pref.okayama.jp/page/475519.html)(2024年7月3日閲覧) - 医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル第3版. 国立成育医療研究センター.

(https://www.ncchd.go.jp/news/2024/0304.html)(2024年7月3日閲覧) - 医療的ケアを必要とする方と家族のための「災害時対応ガイドブック」「災害時対応ノート」. 市川市.

(https://www.city.ichikawa.lg.jp/wel05/0000391309.html)(2024年7月3日閲覧)